Communiqué: Les Citoyens veulent faire partie des JOP

Les citoyens veulent faire partie des Jeux !

POW France et l’IAE Université Savoie Mont Blanc ont conduit en partenariat, la première enquête indépendante et de grande ampleur sur la perception des Français sur Alpes 2030.

Cette enquête révèle trois enseignements majeurs : faible connaissance du projet Alpes 2030, confiance encore plus faible envers les ambitions environnementales des organisateurs, forte volonté de participation active des citoyens.

Alors que les équipes opérationnelles du COJO se constituent, les attentes des citoyens se dessinent plus clairement pour la baisse des émissions de GES liées à l’organisation, en particulier celles liées aux transports.

L’enquête se base sur les réponses recueillies entre le 19/02/25 et le 04/04/2025 auprès de 1039 participants à travers la France. Le dispositif de diffusion a été déployé principalement en ligne, à travers les canaux de l’association POW France, mais aussi auprès d’un large réseau d’acteurs institutionnels, privés ou de la société civile comme le Comité de Massif des Alpes, le Cluster Montagne ou la FFS, afin de permettre à toutes les sensibilités de contribuer.

Caractéristiques du panel :

- • 52,2% de femmes, 47,2% d’hommes

- • 61% des répondants habitent dans les Alpes, dont 25% proviennent directement d’un site identifié hôte des JOP2030

- • 75% n’ont pas de lien professionnel avec le tourisme en montagne, alors que 25% déclarent leur activité professionnelle comme étant liée à l’économie touristique de montagne.

- • 78% des répondants pratiquent un sport historiquement représenté aux JOP d’hiver.

Les Français et les JOP Alpes 2030 : peu de visibilité mais un mandat clair pour les français

À 5 ans de la cérémonie d’ouverture, seulement 13% des répondants déclarent avoir une bonne connaissance des projets prévus dans les territoires hôtes.

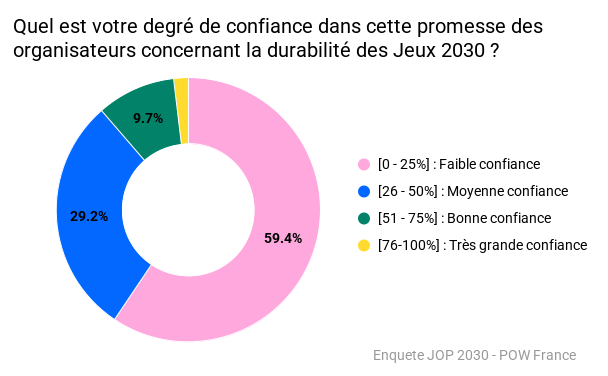

89% des répondants déclarent avoir moyennement ou faiblement confiance (dont 59% faiblement confiance) dans la promesse des organisateurs quant à leurs ambitions environnementales.

Trois priorités sont identifiées par les répondants :

Aménagement du Territoire et Mobilités

Impact sur les Finances Publiques

et Inclusivité pour les Populations Locales.

Les Français souhaitent en moyenne à 88% des mesures qui permettent spécifiquement de réduire les émissions liées à l’organisation des JOP 2030 :

- • 92% d’approbation pour Flécher 100% des investissements publics destinés aux infrastructures de transport vers des options bas carbone (rail, transports en commun…).

- • 93% d’approbation pour Rendre accessible au moins 80% des sites des Jeux en train ou à défaut par d’autres transports en commun.

- • 91% d’approbation pour Publier chaque année l’évaluation réalisée par un comité d’experts indépendants du plan climat des JOP et de sa mise en œuvre.

- • 80% d’approbation pour Limiter le nombre de spectateurs venus en transport aérien en réservant 90% des billets aux spectateurs locaux.

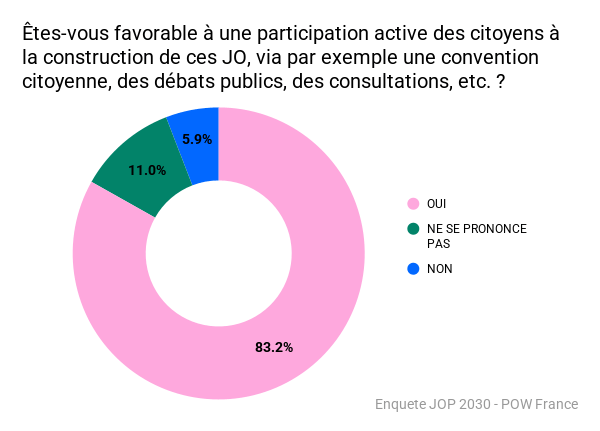

Les répondants sont favorables à 83% à une participation active des citoyens à la construction de ces JO, via par exemple une convention citoyenne, des débats publics, des consultations, etc.

Cette enquête révèle que l’envie de contribuer au projet Alpes 2030 est aussi forte que la connaissance et la confiance dans le projet sont faibles. Hors, à ce jour, les citoyens n’ont jamais été consultés sur l’existence et la forme du projet Alpes 2030.

C’est un appel à réparer une vraie faille dans la vie démocratique de ces territoires, appel auquel les organisateurs devraient répondre au plus vite.

A ce titre, POW France se tient d’une part à disposition du COJO pour partager plus précisément les enseignement de cette enquête, et d’autre part travaille actuellement à un projet pilote d’une Convention Citoyenne Olympique Aravis (CCO), sur le bassin de vie Grand Annecy – Thônes – Aravis, afin d’identifier une série de mesure validées collectivement et à les porter auprès des instances organisatrices des Jeux.