Pétition à la FIS et glacier à Zermatt les choses doivent changer !

Le monde des sports de neige de compétition ressent actuellement l’impact du changement climatique. Des compétitions sont annulées en raison de phénomènes météorologiques extrêmes ou d’un manque de neige. Une étude montre que les 21 villes hôtes précédentes, à l’exception de Sapporo, au Japon, seront trop chaudes et trop sèches pour accueillir des Jeux d’hiver sûrs et équitables d’ici à 2080 si nous continuons sur la voie actuelle des émissions de gaz à effet de serre.

Cette diminution du manteau neigeux affecte bien plus que nos activités de sports d’hiver. En cas de changement climatique grave et non atténué, la glace et la neige des glaciers de montagne qui existaient en 2015 pourraient être réduites de 80 % d’ici à 2100. Cela mettrait en danger les 1,9 milliard de personnes qui dépendent de la neige ou de l’eau de fonte des glaciers pour leur approvisionnement en eau.

La FIS (Fédération Internationale de Ski) est la fédération internationale de ski et donc une organisation active au niveau mondial. Outre le ski alpin, la FIS contrôle également des sports tels que le freeride, le snowboard, le télémark, les sports nordiques et bien d’autres. Elle a le pouvoir de créer un changement systémique au sein de l’industrie du ski, compétitive et plus large, afin de devenir un leader en matière d’action climatique. Au lieu de cela, nous voyons une organisation lente à agir et dont les actions climatiques déclarées sont soit inadéquates, soit peu transparentes.

Au début de l’année 2023, 500 athlètes professionnels de sports d’hiver ont signé une lettre ouverte appelant la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) à prendre davantage de mesures en faveur du climat. Parmi les signataires figuraient des concurrents actuels et passés de la FIS, notamment les méga stars actuelles de la course alpine Mikaela Shiffrin (USA), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Travis Ganong (USA) ainsi que la championne olympique de ski de fond Jessie Diggins (USA), et les anciens champions du Freeride World Tour Arianna Tricomi (ITA) et Xavier de le Rue (FRA).

Vous pouvez lire la lettre dans son intégralité ici :

Malgré cela, les mesures prises ne sont pas suffisantes et nous pensons que la FIS doit redoubler d’efforts pour être le leader climatique que notre sport mérite.

Nous invitons notre communauté à rejoindre les athlètes dans cet appel en lançant une pétition demandant notamment de :

– Mettre en œuvre une stratégie de durabilité basée sur des objectifs – y compris une feuille de route pour atteindre une réduction des émissions de 50 % d’ici 2030.

En novembre 2021, la FIS a signé le cadre d’action pour le climat de la CCNUCC, dont les exigences complètes peuvent être consultées ici.

Le cadre exige :

Dès que possible, mais dans les 12 mois suivant leur adhésion, les signataires devront soumettre des plans aux Nations Unies sur le changement climatique, expliquant les actions qui seront prises pour atteindre leurs engagements climatiques, en particulier à court terme (objectif 2030).

En novembre 2021, la FIS a signé le cadre de la CCNUCC sur les sports pour l’action climatique, dont les exigences complètes peuvent être consultées ici.

Le cadre exige :

Dès que possible, mais dans les 12 mois suivant leur adhésion, les signataires devront soumettre des plans aux Nations Unies sur le changement climatique, expliquant les mesures qui seront prises pour atteindre leurs engagements climatiques, en particulier à court terme (objectif 2030).

L’objectif 2030 est décrit dans le cadre comme suit

“réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030 au plus tard. Il est recommandé de se baser sur l’année 2019”

Deux ans après la signature, la SIF n’a toujours pas publié sa stratégie pour atteindre cet objectif. Elle est en retard de 12 mois et constitue donc une demande clé de cette pétition.

“Publier l’impact environnemental de la FIS en toute transparence.”

En 2021, la FIS a publié sa première Estimation des Emissions d’Evénements, en utilisant le partenaire Planet Mark.

Cependant, de sérieux doutes ont été jetés sur la qualité des informations fournies par la FIS par une étude tierce menée par Mission Zero – Klima Partner.

L’étude commandée par Greenpeace a évalué la plausibilité du “FIS Events Emission Estimation Executive Summary” en se basant sur l’expertise des athlètes, des initiés et des informations provenant des sites de la Coupe du monde.

L’étude complète en allemand peut être consultée ICI

Le résumé de 4 pages en anglais ICI

L’évaluation de Mission Zero utilisant l’outil de calcul interne de la FIS a révélé que quatre événements majeurs à Kitzbühel, Schladming, Adelboden et Sölden, ainsi que les vols d’athlètes (au niveau de la Coupe du monde), représentaient 85 % des émissions totales attribuées au secteur du ski alpin.

Avec plus de 30 épreuves de Coupe du monde, 300 épreuves continentales et des centaines de courses plus petites dans le secteur du ski alpin, il est évident que la FIS sous-déclare massivement les émissions de ses épreuves.

La conclusion du rapport peut être consultée ci-dessous :

On peut affirmer d’emblée que la FIS, avec son résumé sur les émissions des événements et les données accessibles publiées, ne parvient pas à fournir une évaluation transparente et compréhensible. Tous les calculs, évaluations, dérivations et recoupements indiquent une évaluation globale des émissions peu plausible et sous-estimée.

Le deuxième exemple de manque de transparence concerne la revendication de la FIS d’être climatiquement positive sur la base de son programme de compensation (une revendication que la prochaine législation européenne sur les déclarations vertes rendra bientôt illégale).

Le statut “Climat positif” repose fortement sur l’utilisation de “compensations de déforestation évitée”. Selon POW et de nombreux experts climatiques de premier plan, les compensations ne devraient être utilisées que pour compenser les émissions qui ne peuvent être évitées à un niveau opérationnel. Toutes les compensations revendiquées par la FIS sont situées en Amazonie. Il est essentiel dans ce cas que les projets de déforestation évitée puissent être évalués en termes d’additionnalité, c’est-à-dire que la forêt aurait-elle été perdue si le projet de compensation n’avait pas eu lieu ? La preuve de cette additionnalité, ainsi que le volume de financement et la quantité de carbone préservée par ces projets, doivent être rendus publics si FIS veut conserver la crédibilité de ses affirmations. Le fait que le président du FIS soit également le fondateur et le co-président de Cool Earth (l’organisation qui conseille les projets de compensation) donne à la transparence sur cet aspect des opérations du FIS une importance supplémentaire.

Même s’il s’avère que FIS a fait appel à une tierce partie réellement indépendante pour certifier ses compensations (comme Gold Standard ou VCS), la revendication d’un statut Carbone Positif sur la base des seules compensations suscite toujours des inquiétudes. Une étude récente a montré que 90 % de ces compensations sont en fait sans valeur.

Ursula Bittner, experte économique de Greenpeace Autriche, s’exprime ainsi sur l’utilisation des compensations par la FIS :

Des termes tels que “climatiquement neutre” ou, dans le cas de la FIS, “climatiquement positif” sont trompeurs. Ils ne sont rien d’autre que de l’écoblanchiment pur et simple…… La base de l’existence du ski est en train de fondre. Il est grand temps de tirer le frein d’urgence et d’économiser du CO2 directement lors des grands événements comme les championnats du monde de ski, par exemple, au lieu d’investir dans des projets lointains. Le modèle de compensation est une escroquerie pour notre planète”.

Adapter le calendrier des compétitions pour réduire l’impact des déplacements et respecter le changement climatique.

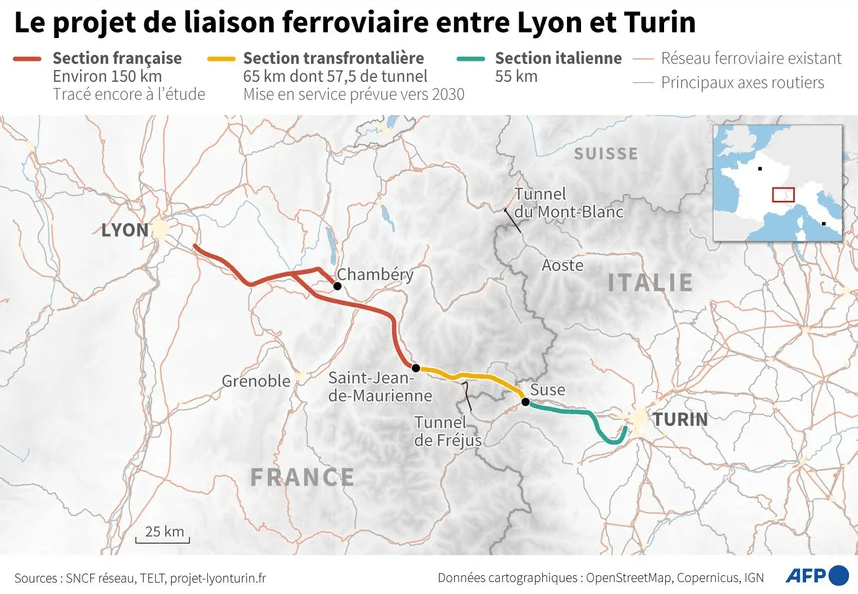

Les saisons se déplacent, le changement climatique entraîne des chutes de neige de plus en plus tardives chaque année. Une étude publiée dans Nature suggère une réduction de 36 jours de la couverture neigeuse par rapport à la moyenne à long terme. Pourtant, la FIS s’obstine à programmer les épreuves de la Coupe du monde en octobre, avant même les premières chutes de neige. Les demandes de report d’un mois formulées dans la lettre ouverte des athlètes n’ont abouti qu’à un report d’une semaine et n’ont fait que reporter la date à l’année 2019. Nous voyons maintenant dans la presse des images de bulldozers et d’excavateurs travaillant à écraser les glaciers pour en faire des parcours de course et une dépendance excessive à la création de neige artificielle.

Le simple fait de retarder la saison d’un mois jusqu’à ce que la neige commence à tomber et de la prolonger d’un mois au printemps, lorsque la neige naturelle peut encore être trouvée, réduirait considérablement l’impact de la saison des courses sur nos environnements montagneux.

Il y a eu une légère amélioration dans le calendrier de la FIS pour réduire les vols long-courriers pour certains athlètes dans les disciplines alpines et pour cela nous reconnaissons le travail de la FIS, dans d’autres disciplines telles que le ski libre il y a encore beaucoup de travail à faire.

Utiliser l’influence politique de la FIS pour plaider en faveur d’une action climatique au niveau gouvernemental.

Le plaidoyer politique pour une action systémique sur le climat au niveau gouvernemental doit être poursuivi par toute organisation ayant l’influence de la FIS. Nous sommes heureux et prêts à travailler avec la SIF à tout moment sur ce sujet.