La France Championne d Europe du train ?

La France : championne d’Europe des subventions pour le train ?!

Beaucoup de choses ont été dites concernant les trains en France ces dernières semaines. La semaine dernière, on vous a parlé des annonces d’Emmanuel Macron liées aux projets de RER dans 10 grandes villes. Quelques temps avant, le gouvernement dégainait un autre 49.3 pour barrer la route à un budget de 3 milliards d’euros d’investissements dans le ferroviaire votée par l’Assemblée Nationale.

Encore avant, le 24 octobre dernier, Clément Beaune, ministre délégué des transports, annonçait sur France Info que la France était le pays d’Europe qui subventionnait le plus son système ferroviaire. Cette sortie a fortement été critiquée sur les réseaux.

La France est-elle vraiment championne d’Europe du train ? On fait le point sur tout ça !

Un contexte compliqué

L’extrait que vous voyez sur la vidéo ci-dessus répond aux propos du PDG de la SNCF, Jean Pierre Farandou, qui expliquait en septembre dernier que, suite à la hausse des prix de l’énergie, les charges de l’entreprise risquent d’augmenter dans les alentours de 1.6 milliards d’euros. Le dirigeant estime le besoin d’investissements dans la SNCF à hauteur de 100 milliards supplémentaire sur 15 ans, alors que le contrat signé en février dernier entre l’Etat et SNCF Réseau est bien en deçà. Celui-ci promet une enveloppe élevée à 2.8Mds d’euros par an consacré à la maintenance afin de pouvoir faire face à ses dettes en 2024. Le problème, c’est que l’ensemble des acteurs, du Sénat à la SNCF, en passant par l’Autorité de régulation des transports tirent la sonnette d’alarme et jugent ce contrat pas assez ambitieux. Un constat qui contraste avec les propos de Clément Beaune.

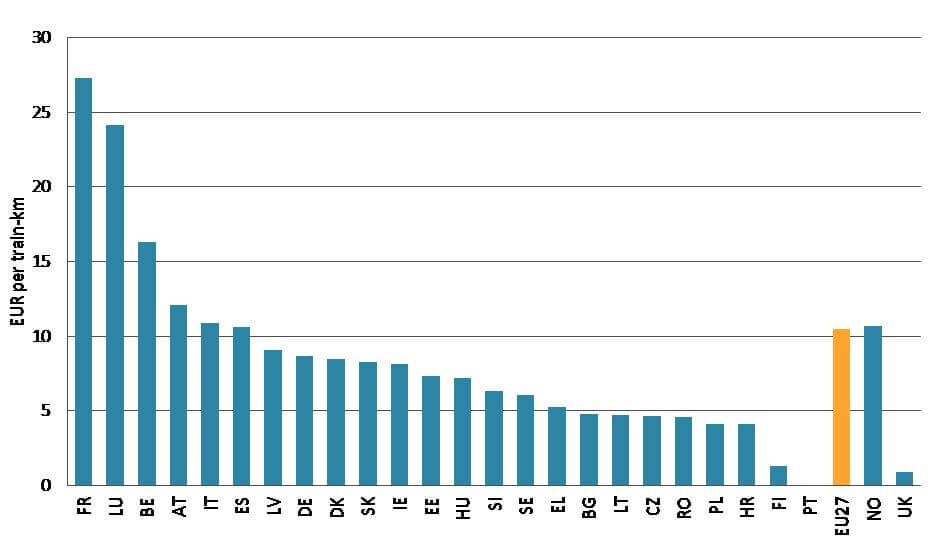

La France, vraiment le pays européen qui subventionne le plus ?

Tout d’abord, il est intéressant de comprendre les différents coûts liés au fonctionnement du train. Premièrement, le personnel est l’un des coûts les plus important (2.74Mds €) suivi des coûts de maintenance (2.56Mds €). Afin de financer ces coûts, la SNCF doit payer des frais de péages qui ont pour objectif de rénover les voies. Ces coûts sont deux fois plus élevés en France que dans le reste de l’Europe (8.19€ par km contre 3.76€ en moyenne en Europe). D’après Patricia Pérennes, économiste spécialisée dans le secteur des transports ferroviaire, cela est dû à un réseau vaste dans lequel l’état n’a que très peu investi. De plus, la part du réseau de lignes électrifié reste faible en France, comparé à ses voisins (60% contre 70% pour l’Italie, 100% pour la Suisse et 88% pour le Belgique) donnant lieu à de nombreux travaux d’électrification des lignes.

Une fois les bases posées, qu’en est-il ?!

Un rapport publié par la Commission Européenne en 2018 montre que la moyenne de compensations publiques dans l’ensemble en euros par train par km est aux alentours de 10.51€ pour l’Europe tandis qu’en première position, nous retrouvons la France avec 27.30€. La France est donc le pays qui subventionne le plus la circulation des trains. Clément Beaune a raison, fermez les rideaux (?)

C’est en réalité un peu plus compliqué que ça. On a mentionné qu’il existait différents coûts liés au ferroviaire pour une bonne raison.

La 1ère position de la France s’explique notamment par la subvention des billets de TER à hauteur de 80% alors que le reste de l’Europe ne subventionne ses billets qu’à 68%. Les régions subventionnent donc de manière conséquente les billets de train.

En revanche, ce n’est pas (du tout) le cas pour la subvention des infrastructures. Et c’est là que ça pose problème ! Comme dit plus tôt, l’un des principaux coûts est la maintenance des trains et des infrastructures. Le billet d’un train ne couvre que 1/5 du prix total. La principale raison est le nombre de petites lignes non ou très peu utilisées. On avait posé pas mal de bases sur le sujet dans notre précédent article à retrouver ici où l’on explique pourquoi la France a un train de retard.

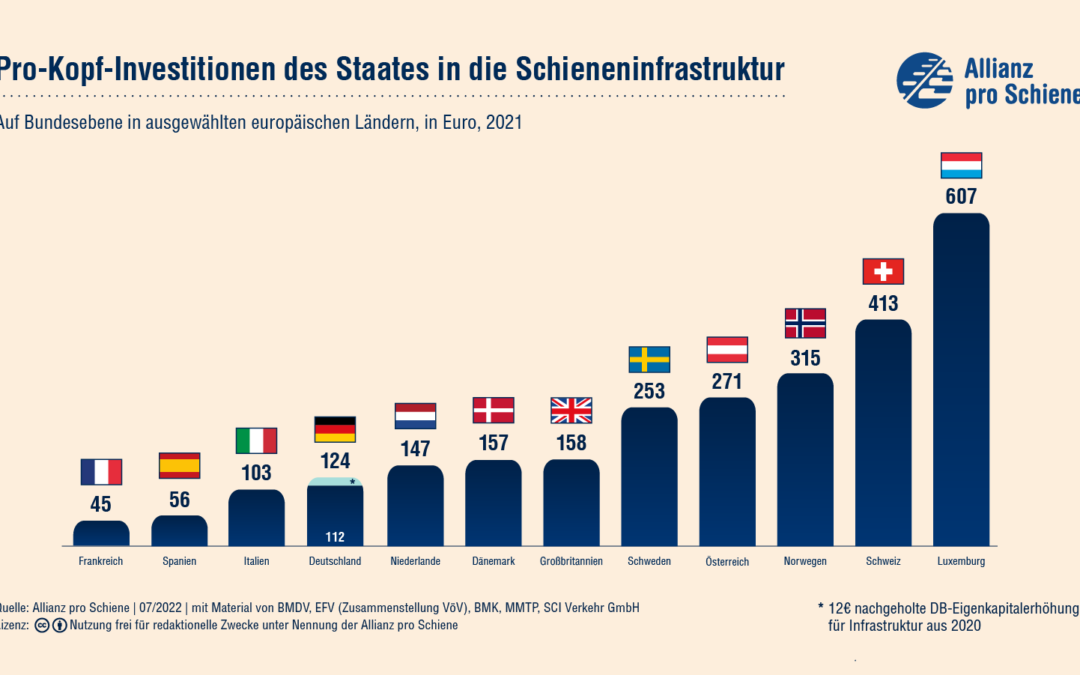

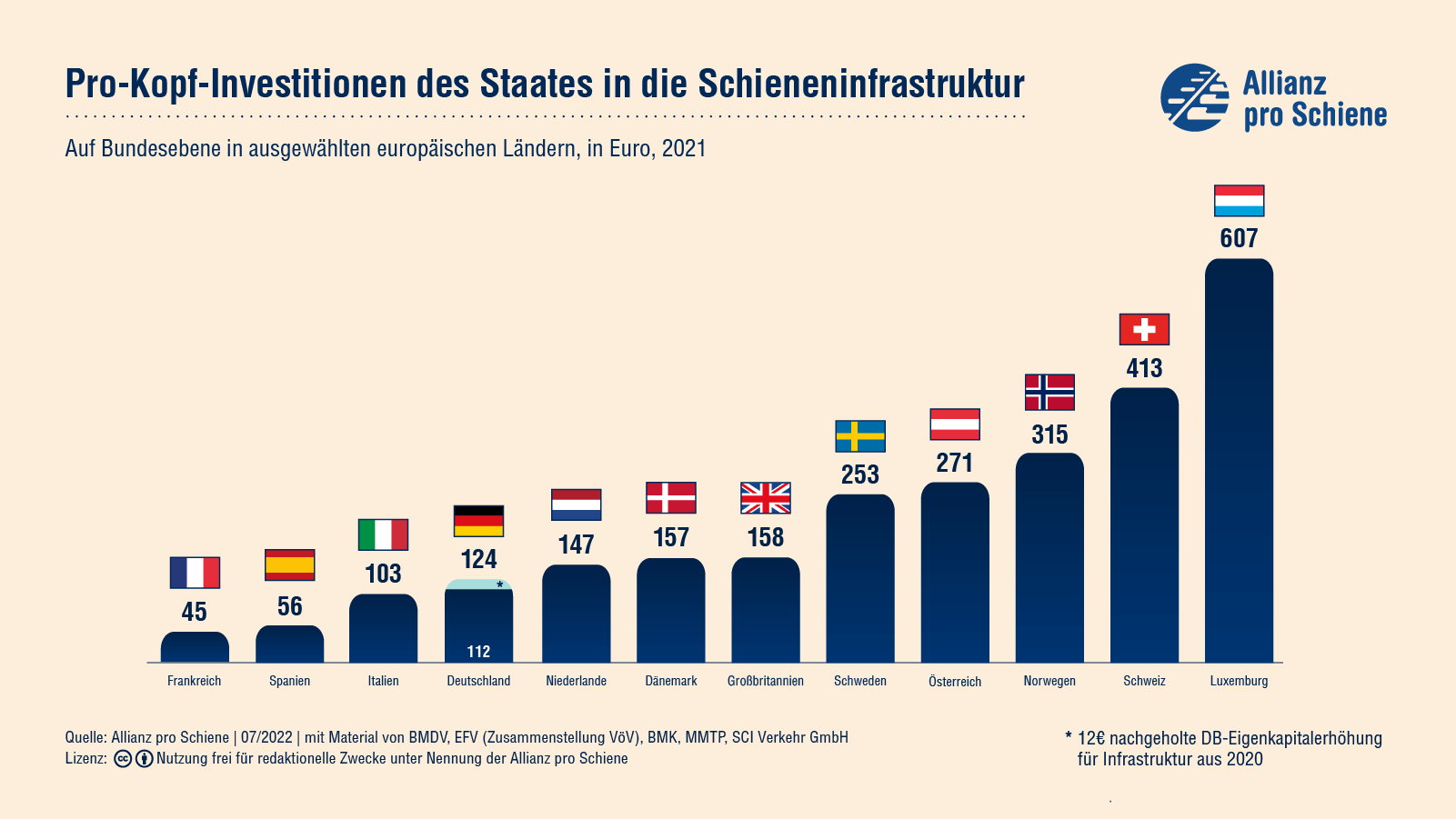

Une étude réalisée par Allianz Pro Schiene, montre la France en dernière place au niveau des subventions des infrastructures avec 45 euros par habitant en 2021, bien en dessous de ses voisins avec le Luxembourg en tête dont les subventions atteignent 607 euros. En effet dans son rapport annuel 2021, la SNCF décortique ses subventions . Si les aides publiques du système ferroviaire ont atteint les 7 milliards d’euros en 2020, SNCF Réseau, qui gère les rails, ne reçois que 2.73 Mds d’euros tandis que les subventions en Allemagne dédiés aux infrastructures atteignent les 4.3 milliards d’euros par exemple.

Alors oui, sur un pan de la réponse Clément Beaune a raison, mais il omet complètement « l’abandon » de l’État concernant les infrastructures, c’est-à-dire le développement du ferroviaire pour les années à venir.

Que doit faire l’Etat ?

Les besoins en subvention du système ferroviaire sont dûs à des infrastructures qui vieillissent ainsi qu’un manque de personnel important. Comme l’explique Yves Crozet, économiste des transports, le train souffre d’un manque d’investissements publics depuis « au moins 15 ans ». « Les gouvernements successifs se sont plutôt polarisés sur les TGV » au détriment des petites lignes.

Cette situation a même installé un cercle vicieux, puisque le manque d’investissements dans les infrastructures fait que ces dernières vieillissent, donc coûte plus cher en entretien etc. Aujourd’hui la SNCF a accumulé de nombreuses dettes qui atteignent les 30 Mds d’euros à fin 2021. Malgré les aides publiques, cette dette ne fait qu’augmenter dû aux charges très élevées de personnel et de maintenance. La tendance du train en France est depuis trop longtemps : faire plus avec moins de moyens.

Non seulement les précédents gouvernements ont eu des visions court-termistes sur le ferroviaire, mais ils ont délaissé les infrastructures, pour miser sur ce qui tendait à devenir rentable : les TGV. Aujourd’hui, on sait que cette vision n’est plus possible. Toutes les petites lignes de France ne seront pas rentables demain. Certaines ne le seront peut-être même sans doute pas avant très longtemps voire jamais. Mais investir dans le ferroviaire est obligatoire pour réussir notre transition énergétique et réduire l’impact de nos voitures partout, ça ne doit plus être une question.

Si certains espèrent que l’ouverture à la concurrence incarnera le miracle qui viendra sauver les trains en France, aujourd’hui, au vu des enjeux et de la taille du chantier auquel nous faisons face, se cacher derrière ce qui, au mieux ne suffira pas et au pire ne sera qu’un mirage, ne paraît pas être la bonne option. Il n’y a certes pas « d’argent magique » mais il n’y a pas de « climat magique » non plus.

Si Clément Beaune aime la comparaison avec nos voisins européens, on ne peut qu’espérer qu’il jette un coup d’œil sur le tournant que sont en train de prendre des pays voisins comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche ou encore la Suisse et qu’un virage majeur à échelle européenne soit pris en faveur du ferroviaire !

Christophe Béchu a annoncé récemment qu’un plan « de dizaines de milliards d’euros » devrait être dévoilé début 2023. Affaire à suivre…