Comment le militantisme devient un crime

Depuis plusieurs semaines, on observe un virage dans la façon de traiter les manifestants, les militants, les associations écologistes… On voulait s’exprimer sur cette pente glissante que prend l’Etat, à un moment crucial de notre histoire vis-à-vis de la lutte contre la crise écologique et climatique.

Mise à jour :

Le 28 février, Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, a sorti un rapport (ici) sur la répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementale. Le constat est glaçant et vient appuyer de tout son poids l’inquiétude qui était partagée il y a quelques mois lors de la sortie de cet article à lire ci-dessous, qui n’a pas pris une ride.

S’il n’y avait qu’un paragraphe à garder, résumant les conclusions de l’ONU, le voici ⬇️

La répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. L’urgence environnementale à laquelle nous sommes collectivement confrontés, et que les scientifiques documentent depuis des décennies, ne peut être traitée si ceux qui tirent la sonnette d’alarme et exigent des mesures sont criminalisés pour cette raison.

La seule réponse légitime au militantisme environnemental et à la désobéissance civile pacifiques à ce stade est que les autorités, les médias et le public réalisent à quel point il est essentiel que nous écoutions tout ce que les défenseurs de l’environnement ont à dire.

Nous vous invitons à partager cet article ou le contenu évoquant le sujet sur les réseaux et autour de vous. Pour aller plus loin, vous pouvez jeter un oeil au rapport, ou à d’autres articles le citant plus largement, comme ici.

En attendant, voici ce que nous écrivions il y a quelques mois !

Il y a quelques jours, on évoquait le cas des Soulèvements de la Terre, menacé de dissolution, et de La Ligue des Droits de l’Homme, menacé de se faire couper ses financements publics (comme ça a pu arriver à l’antenne France Nature Environnement Haute-Savoie). Des signes manifestes d’un danger qui nous alerte en tant qu’association environnementale : la criminalisation du militantisme.

EDIT : Après la dissolution des Soulèvements de la Terre prononcée par le gouvernement le 21 juin 2023, cette dernière a été annulée par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2023 !

La juridiction administrative a rappelé que « une mesure de dissolution porte une atteinte grave à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République », rapportant que « aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée aux Soulèvements de la Terre » et que la dissolution n’était pas « une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public ».

D’abord, rappelons que les possibilités de dissoudre ou de couper les financements publics d’une association doivent évidemment exister. Mais il faudrait une vraie transparence vis-à-vis des critères d’évaluations. Que de telles décisions servent davantage à s’assurer du bien fondé des structures, et non pas uniquement un moyen de supprimer des voix incarnant une opposition légitime. On comprend que l’Etat décide de la dissolution d’une structure comme Génération Identitaire par exemple, association d’extrême droite qui avait comme cœur d’action la haine raciale, la chasse de personnes migrantes aux frontières… Que soient rangées dans la même catégorie des associations de défense de l’environnement, qui alertent et se mobilisent sur des sujets à travers divers moyens d’actions comme le recours en justice ou la désobéissance civile, est une manœuvre politique inacceptable, qui ne repose sur aucun fondement sérieux.

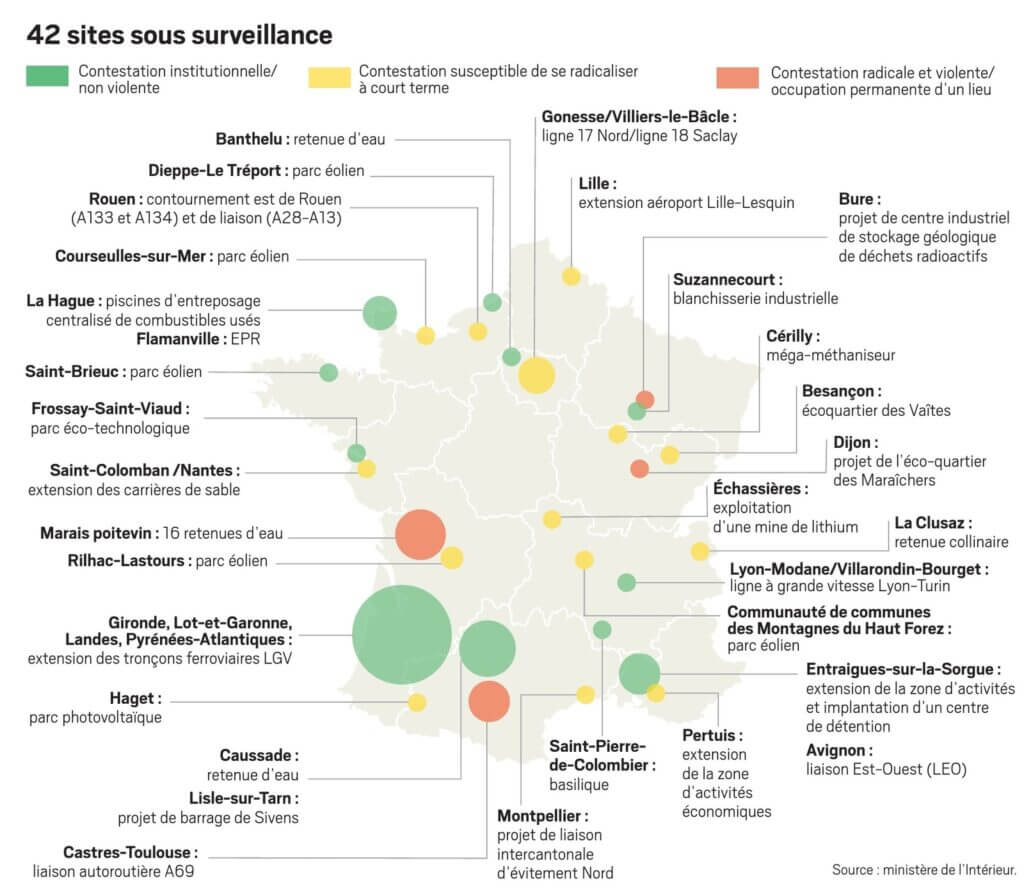

Si nous prenons la parole, ce n’est pas uniquement pour exprimer notre profonde solidarité avec les organisations directement visées aujourd’hui par ces menaces. C’est aussi en lien avec l’existence de cette carte ⬇️

42 lieux sous surveillance, classés selon le degré de contestation. On y trouve la Clusaz avec l’indication “Contestation susceptible de se radicaliser à court terme”, faisant référence à la ZAD installée pour empêcher la réalisation de la retenue collinaire de Beauregard. Sans remettre en cause la volonté du gouvernement d’exercer un pouvoir de surveillance, les critères et les mots employés ont de quoi questionner. Qu’est-ce qui explique que ces endroits soient classés de la sorte ? Qu’est-ce que cela signifie pour la suite ? Ce qu’on sait, c’est que Gérald Darmanin a annoncé la création d’une cellule “anti-ZAD”. 1

Pourtant, on a vu avec l’exemple de la Clusaz que la force citoyenne était également là pour faire vivre la démocratie. C’est un collectif d’organisations, dont faisaient partie Mountain Wilderness, France Nature Environnement ou encore La Ligue de Protection des Oiseaux, qui a déposé un référé auprès du tribunal administratif de Grenoble pour demander la suspension du projet. Résultat : le tribunal a suspendu l’autorisation de retenue collinaire et a déclaré « qu’il existait un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées ».

Qu’est-ce qui justifie alors d’employer des termes comme “se radicaliser” en parlant des collectifs qui étaient sur place ? Est-ce qu’une association comme POW et tant d’autres ont elles aussi vocation à être traitées de la sorte, ne serait-ce que par leurs prises de parole ?

Si on considère qu’il est légitime de s’inquiéter, c’est parce que chaque intervention du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, est inquiétante : tantôt on peut entendre de sa part le terme “écoterroriste” pour parler de militants qui usent de la désobéissance civile comme moyen de contestation, tantôt il parle “de terrorisme intellectuel d’extrême gauche” pour parler des personnes présentes à Sainte-Soline et s’opposant aux méga-bassines. Ce qui est non seulement une insulte aux victimes du terrorisme en France et partout dans le monde, mais aussi une insulte grave envers l’ensemble des associations et militant.es du pays.

Au-delà des propos ou des menaces, cette ombre qui plane s’inscrit dans un contexte national inquiétant. On a vu le nombre de blessé.es et d’arrestations exploser après l’annonce du 49.3 dans les manifestations. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, s’est alarmée d’un « usage excessif de la force » de la part de la France, rappelant à respecter le droit de manifester.

Clément Voule, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d’association, s’est également exprimé pour dire qu’il suivait « de très près les manifestations en cours et rappelle que les manifestations pacifiques sont un droit fondamental que les autorités doivent garantir et protéger ».

Un contexte inquiétant avec de multiples impacts directs : un récent sondage montre que 53% des Français.ses disent avoir peur de se rendre en manifestation et d’être victime de violence. Des centaines de personnes arrêtées puis relâchées, des images de journalistes mettant en cause le maintien de l’ordre opéré… Ces semaines de mouvement social viennent illustrer un constat qui devrait toutes et tous nous inquiéter.

Est-ce normal, pour le pays des Droits de l’Homme, de voir ses citoyens avoir peur de manifester leurs désaccords? Qu’ils concernent les enjeux sociaux ou environnementaux ? Est-ce normal que des militants et associations écologistes soient assimilés à des terroristes, car ces derniers alertent et se mobilisent sur des causes environnementales ?

L’expression de désaccord par des moyens comme la désobéissance civile ou les manifestations ne sont pas l’apanage de “militants extrémistes” comme peut l’exprimer le gouvernement. On a vu ces dernières années des mouvements de scientifiques se créer autour de cette question, comme Scientist Rebellion. On a vu Julia Steinberger, coauteur du dernier rapport du GIEC, participer à une action de désobéissance civile en Suisse. On entend des scientifiques expliquer qu’ils ne savent plus comment faire réagir le gouvernement.

Pour nous, le fait que de plus en plus de citoyens décident d’aller manifester, de s’engager dans diverses associations pour porter leur voix, exprime au contraire une envie de démocratie forte, peut-être plus forte que jamais. 2 Nous sommes convaincus que cette envie ne doit pas être réprimée mais bel et bien entendue.