Cap au sud pour la MAD JACQUES Trek Serre-Ponçon !

Direction le sud pour les res’POW Annecy/Chamonix Bastien et Clara pour participer à la Mad Jacques Trek Serre Ponçon !

Au programme : un trek organisé avec deux jours de marche entre Chorges et Embrun, un stand sur les deux villages arrivées, une projection et une table-ronde, dans une ambiance bien Jacquot avec bar, fanfare, quizz et DJ le soir.

Mais tout commence le jeudi soir, après un trajet ponctué de découvertes rurales (Puteville, Le Molard, La Festinière, que du hameux au nom fleuri), de détours pour chantier et chemins de travers, avec un ravito tacos devant le chateau de Vizille, les freins du van qui se signalent dans le Champsaur et une recherche de spot pour la nuit qui se terminera … à la gare de Chorges (mobilité douces obliges).

Une nuit plus tard, nous voilà parés pour rejoindre l’arche de départ de la première journée ! Après avoir déposé notre kit stand à l’orga, on nous distribue repas du midi, carte, bons conseils et un nom de personnage de fiction pour un jeu de 7 (plutôt 45, étant donné qu’il y a pas moins de 500 participants) familles en icebreaker entre les participants (on cherche toujours les Toy Story, quel qu’un ?)

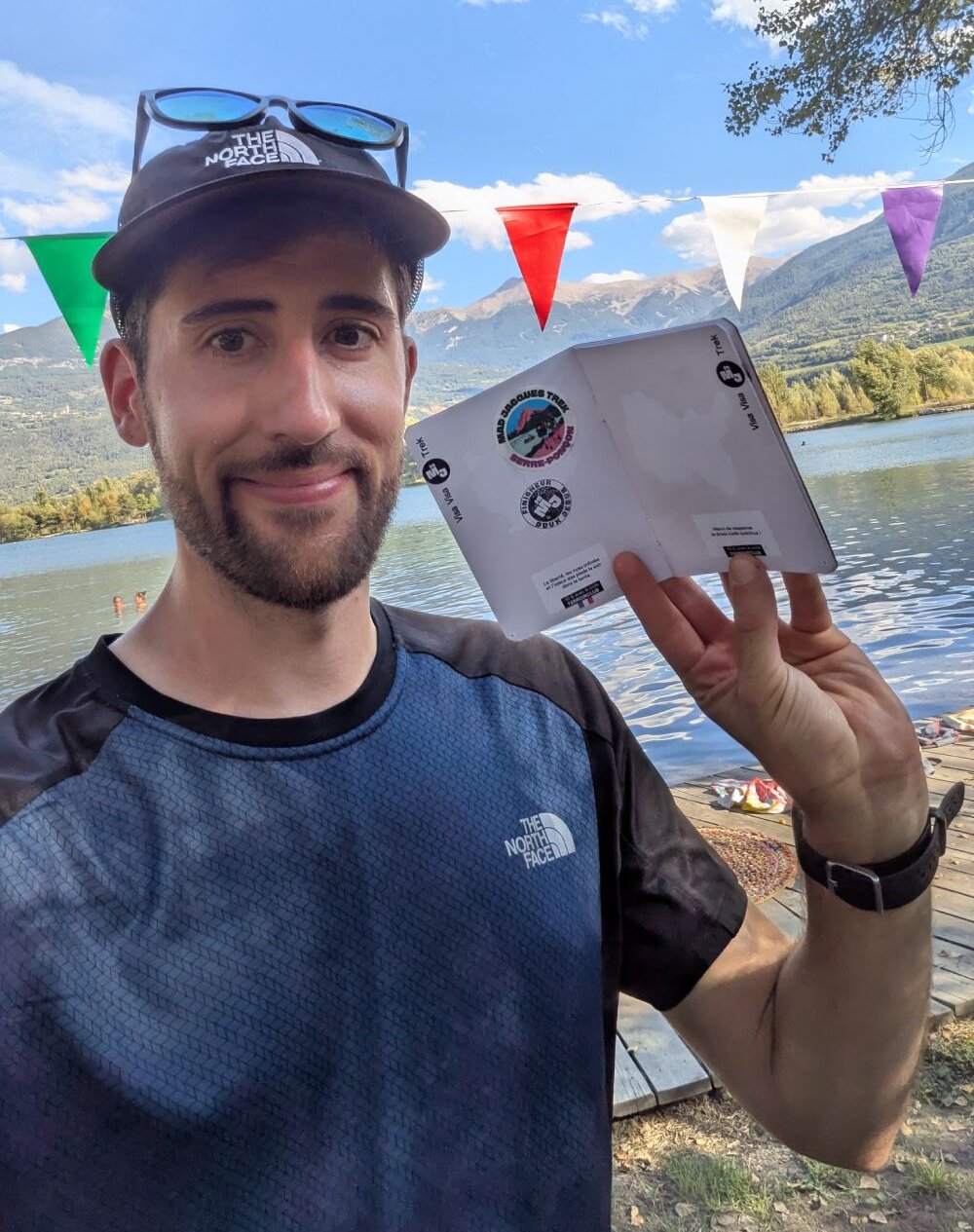

De notre côté, on customise nos sacs avec quelques stickers POW et nous voilà partis, objectif : Lac de St Apollinaire !

Le terrain s’élève rapidement jusqu’au premier ravitaillement avec un choix à effectuer : trace “gros mollets” ou “classique” ?

Un travail de plaidoyer interne et un coup d’oeil sur la carte plus tard, on choisit de ne pas rater THE partie du parcours : monter aux Aiguilles de Chabrières, sommet de la station de Réallon à 2400m (quitte à speeder un peu la descente, tenue de stand oblige !). Ça sera donc 18km 1500D+ pour ce J1.

Aucun regret, une vue magnifique pour le déjeuner dans un vallon d’altitude, du caillou majestueux en haut et on y rencontrera notre troupe du week-end (cf plus bas !).

Le devoir nous appelant (ainsi que la gaiété du jeune chamois), on déroule une foulée rapide dans la redescente pour atteindre le premier village arrivée : le Lac de Saint Apollinaire et sa vue imprenable sur la vallée ! Food truck, bar et fanfare nous réceptionnent pour la soirée, avec animations quizz et yoga.

Récupération du matos, montage de tente et installation du stand avec au menu des défis, des cadeaux et des gages : une pesée de corde façon “Le Juste Poids” et un contre la montre de lovage de corde particulièrement apprécié par les épaules qui ont porté les sacs de trek toute la journée !

Le soleil décline et la (courte) nuit fraîche s’installe.

Jour 2, et un réveil au brame du cerf, c’est cette fois-ci un parcours de 25km 700D+ qui nous attends, avec majoritairement de la descente pour casser du genou et foncer sur le lac de Serre-Ponçon avec une arrivée à la base nautique d’Embrun.

Toujours sous un grand soleil, passage dans la chèvrerie qui fournit en fromage cette édition, on repart avec nos compagnons de la veille, sous l’oeil du photographe de l’orga @achileavecun.l !

Clara se sent pousser des ailes pour courir à nouveau la descente (toujours avec les sacs de treks, regrets à J+2 ?), tandis que je termine par hasard le trajet avec Guillaume de Mountain Riders, tout le monde se retrouvera sur le ponton après un passage sous l’arche de d’arrivée et un tampon de notre passeport de Jacquot !

Baignade bien méritée et on sent que tout le monde décompresse sans peur du lendemain !

Place au stand, toujours avec notre roue à cadeaux (et gages, cf. le tatoo flocon qui va virer en irritation au lavage), et nos défis de cordes. De belles rencontres et discussions avec de nombreuses personnes qui avaient partagées les sentiers avec nous !

Soucis technique pour la projection, après le manque de câble la veille, c’est tout simplement un soleil pas pressé de se coucher (et donc une projection pas vraiment dans le noir) qui nous empêchera de diffuser DOWNSTREAM !

Un bigup au passage à nos voisins associatifs Wings Of The Ocean, Mountain Riders et la Fresque du Climat présents sur cet event.

La soirée sera fort animée, là encore food-trucks, bar, DJ-set et “after chez Titi” avec tous les Jacquots, visiblement pas si fatigués que ça !

Très courte nuit (encore), un ptit déj et déjà l’heure d’animer une table ronde pour laquelle Alban (res’POW Hautes-Alpes) nous rejoint, ainsi que donc Guillaume de Mountain Riders et Léa de Wings Of The Ocean.

Sous le mic de Bettina, on abordera les impacts de nos activités outdoor sur l’environnement (déchets, mobilités) et leur réduction, la projection dans un futur où l’adaptation sera de rigueur, la justice sociale et environnementale intimement liée aux politiques à mettre en place et donc aux échéances électorales à venir.

Et c’est déjà l’heure du retour en Haute-Savoie, un coup de navette vers la gare de Chorges pour récupérer le van, une dépose à la gare d’Embrun pour une compagnone d’aventure, juste à temps pour la grosse pluie qui s’était abstenue tout le week-en pour nous permettre d’en profiter un max !

Merci à tous ceux qui ont fait de ce week-end un moment très chouette, en vrac : l’orga, les Mulets, les Hobbits, la fanfare et surtout la troupe francilienne rencontrée sur cette édition, au plaisir de refaire un bout de chemin ensemble !

Clara & Bastien

Photos : @clara_domas, @bastien.tomas, @achileavecun.l