Législatives : Pourquoi notre génération ne vote pas ?

Législatives : Pourquoi notre génération ne vote pas ?

À moins que tu aies réussi à être hermétique à l’actualité, le sujet dont on va te parler aujourd’hui, tu l’entends depuis quelques jours : l’abstention !

Mais attends ! Ici, pas de questions de t’expliquer que t’es un.e mauvais.e citoyen.ne ou je ne sais quoi d’autre du style.

Nous on a plutôt essayé de comprendre les différentes raisons qui pouvaient pousser quelqu’un à ne pas voter, et tenter de trouver les bons mots pour y répondre.

On peut comprendre que pour certain.es cela n’intéresse pas, voire énerve de nous voir encore parler des législatives, et promis, c’est la dernière fois avant un loooong moment . Mais des raisons de ramener autant le sujet sur la table, on en a un bon paquet.

Et la 1ère est que les tranches d’âges qui sont le moins allés voter, c’est le coeur de cible de POW :

- 69 % des 18-24 ans et 71% des 25-34 ans se sont abstenus

ZOOM SUR 4 GROUPES DE RAISONS

1. “Dégoûté.e par les politiques” “Voter ne changera rien”

Ce rejet de la politique, il est compréhensible, et on pourrait discuter des heures des raisons valables l’expliquant.

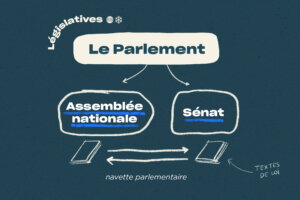

Pour autant, face à l’immensité des enjeux sociaux et écologiques auxquels nous faisons et allons devoir faire face, pas le choix : cela passera irrémédiablement par des décisions politiques. On a écrit un article qui explique très facilement en quoi les législatives peuvent changer la donne pour le climat.

En tant qu’association, les décisions de l’Assemblée et l’écoute des député.es peuvent radicalement changer notre travail durant les 5 prochaines années.

De plus, on l’a vu lors du premier tour, des résultats sont très serrés. Chaque voix compte. Et si en tant que jeunes on abandonne les urnes, alors il sera extrêmement difficile d’avoir notre mot à dire sur l’avenir que l’on veut dessiner.

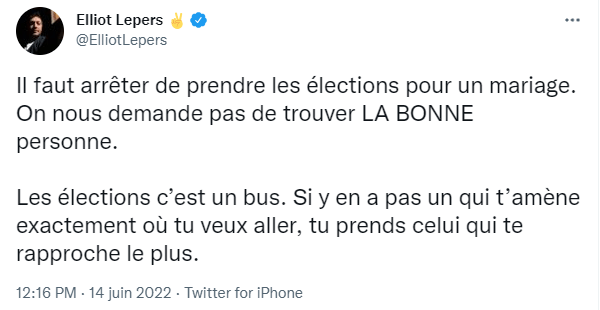

2. “Je ne me reconnais pas dans l’offre politique” “Il n’y a personne pour qui j’ai vraiment envie de voter”

Parfois, on a envie de voter. Mais le casting ne nous fait franchement pas rêver… Pour répondre à ça, on vous partage un tweet d’Elliot Lepers, militant, que l’on trouve à la fois amusant et réaliste :

Evidemment, c’est du cas par cas, et on n’incite pas à voter “quoi qu’il arrive”.

On sait que les scénarios selon les circonscriptions peuvent vraiment rebuter certain.es.

Mais l’idée est de casser le mythe de la solution “parfaite”. On aura toujours des choses à reprocher à des candidat.es. Mais à force d’attendre la solution idéale, il sera trop tard pour nous et pour le climat.

3. “Je n’y suis pas allé car je n’ai pas fait les bonnes démarches”

Pas inscrit.e sur la bonne liste ? Pas réussi à faire procuration ?

Pour la procuration, c’est beaucoup plus simple qu’on ne le pense et se fait en quelques étapes.

1/ Trouve quelqu’un qui veut bien voter pour toi

2/ Inscris toi sur maprocuration.gouv

3/ Valide ton identité dans un commissariat ou gendarmerie

4/ La personne qui vote pour toi reçoit un mail de confirmation et pourra voter pour toi dans ton bureau de vote

Tu peux le faire jusqu’à ce week-end, il n’est pas trop tard !

4. “Je n’étais pas au courant qu’il y avait un vote”

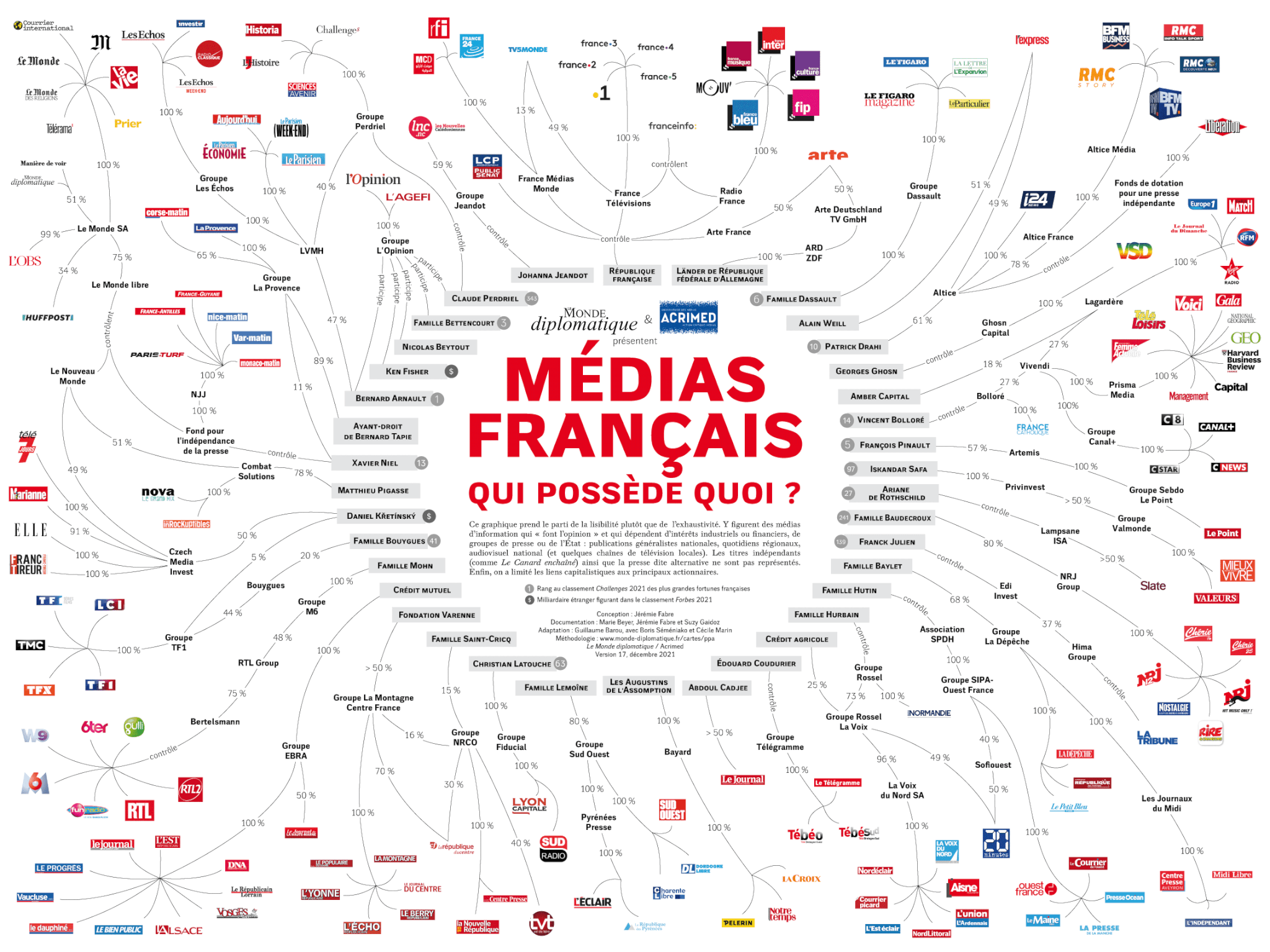

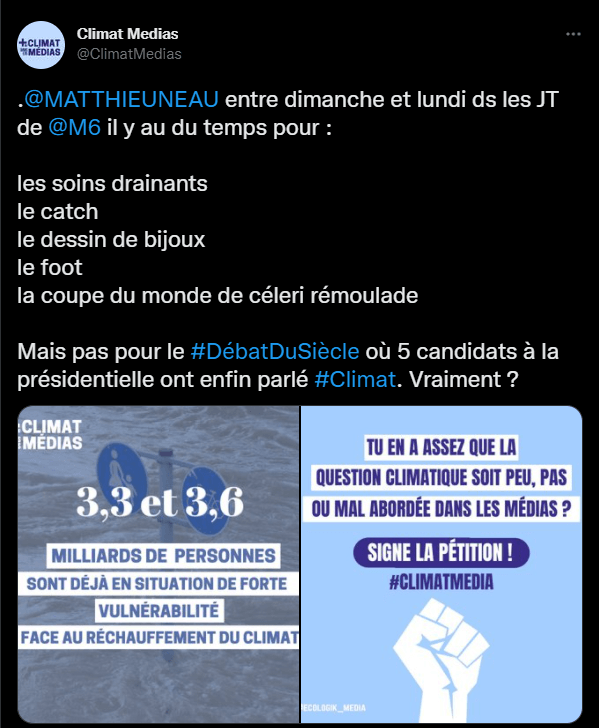

Pour certain.es, les législatives sont passées sous les radars. Il faut dire que par rapport à la présidentielle, la place médiatique et politique accordée aux législatives est dérisoire.

Et c’est là qu’on a toutes et tous un rôle à jouer : parlons-en !

Au vu des chiffres, on a forcément des abstentionnistes dans notre entourage. Alors voter c’est bien, mais en discuter, c’est encore mieux ! Passons au-delà de la réticence à aborder la politique, et parlons de l’importance de l’Assemblée, des enjeux qui en découlent… Osons convaincre !

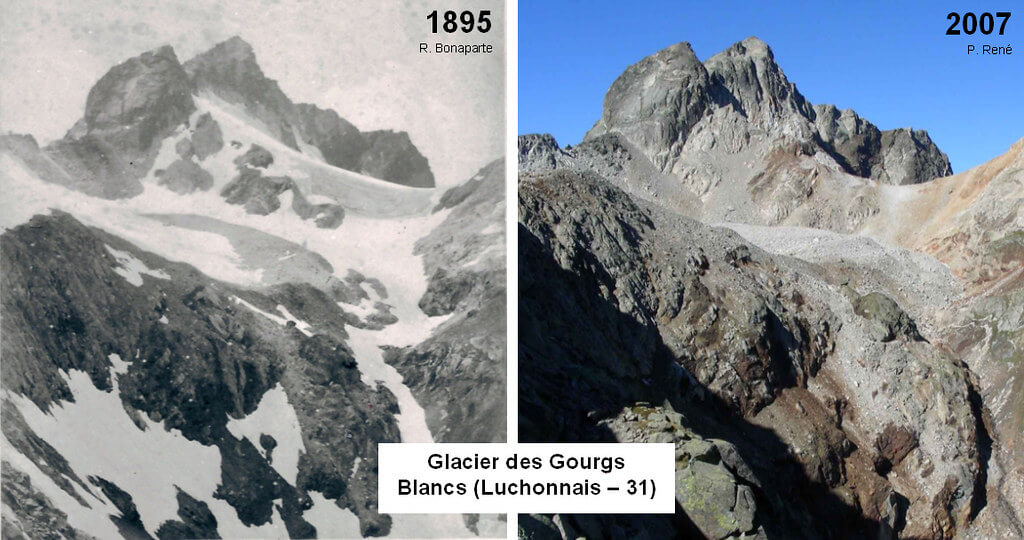

Aujourd’hui, une vague de chaleur commence. Une vague de chaleur qui devrait battre des records de précocité, avec des impacts majeurs, tant sur nous que sur la biodiversité, l’agriculture… Le GIEC est clair : avec le réchauffement climatique, ce genre de phénomènes arrivera de plus en plus fréquemment, avec une intensité de plus en plus élevée !

Il y a urgence à agir ! Et cette semaine, le meilleur moyen de le faire, c’est de voter dimanche pour des personnes dont l’écologie sera au cœur de leur mandat !